如今,抗生素濫用所導致的細菌耐藥問題正在成為全球日益關注的公共衛生問題,除了呼吁社會各界合理使用抗生素外,研發新的抗生素以克服細菌耐藥也成為了科學家們需要攻克的難題。

五十年來,尋找與研發抗生素一直依賴于天然產物的半合成化學修飾,但是這種方法如今已經無法應對快速演變的細菌耐藥威脅,而全合成化學修飾在設計合理的情況下,將能夠輕松解決這一難點。近日,美國哈佛大學與伊利諾伊大學芝加哥分校的研究團隊在《Nature》發表了題目為“A synthetic antibiotic class overcoming bacterial multidrugresistance”的研究,報告了一種新型合成抗生素,它可以逃脫耐藥菌的這種耐藥機制,在小鼠中表現出廣譜、強效的殺菌作用。

在此次研究中,研究人員以林可酰胺類抗生素克林霉素為研究對象進行了新型抗生素合成。克林霉素于1963年從土壤鏈霉菌中分離出來,并迅速用于治療鏈球菌、肺炎球菌和葡萄球菌感染,但在被廣泛使用后,如今耐克林霉素的細菌已遍布全球。此前曾有研究表明,細菌可以通過對核糖體藥物結合位點的核苷酸進行特殊的化學修飾——甲基化,改變結合位點的構象,使藥物無法與核糖體結合,因而獲得耐藥性。此次的研究,將根據這一機制合成新的抗生素,既能避開細菌的甲基化,還能產生廣譜性殺菌威力。

研究人員先根據不用化學鍵組合產生了500中抗生素藥物候選,經過一系列檢測后,選取了其中一種更具活性的抗生素,將其命名為iboxamycin(IBX)。在肉湯培養藥敏試驗中,IBX顯示出對廣泛耐藥菌株的活性,肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌、金黃色葡萄球菌、艱難梭菌、革蘭氏陰性細菌等菌株均顯示出了對IBX的強烈敏感度。

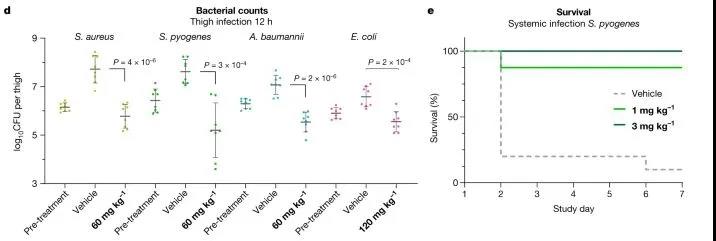

隨后,研究人員使用化膿鏈球菌、耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的標準菌株研究了IBX在小鼠體內的活性,結果顯示,IBX 在治療小鼠后 12 小時實現了細菌負荷的統計學顯著降低。在全身感染模型中,IBX 在所有劑量水平下均具有良好的耐受性與安全性。同時, X射線成像結果表明,iboxamycin能夠讓甲基化的核糖體核苷酸移位,暴露出藥物結合位點,從而使藥物能在核糖體已經甲基化的情況下依然與之結合、克服細菌的耐藥性。這些結果表明,IBX具有成為有效對抗一系列耐藥菌的口服廣譜抗生素的能力。

研究人員表示,這一發現證明了合成化學的重要性,更有助于研發對抗耐藥菌的合成抗生素。