白天“珍珠奶茶方便面,火鍋自助小燒烤”,夜晚則是“一時熬夜一時爽,一直熬夜一直爽”,許多人是不是直呼”你報我身份證得了唄”??此坪転t灑的日常生活,但長期以往可能就會導致藥物、醫院、醫生相伴,甚至歸宿就是那四四方方的小盒子。飲食方式、生活習慣和周圍環境中的許多因素,都可能會增加患癌風險。

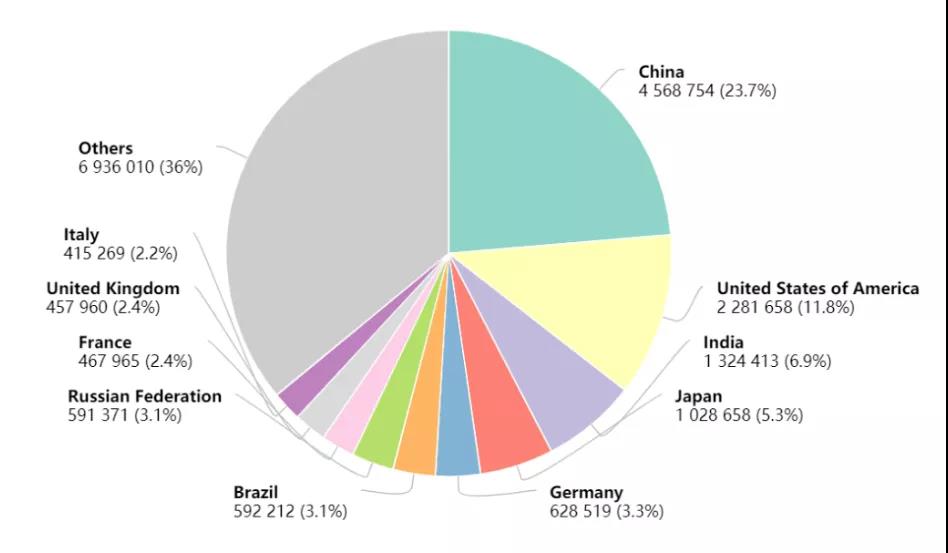

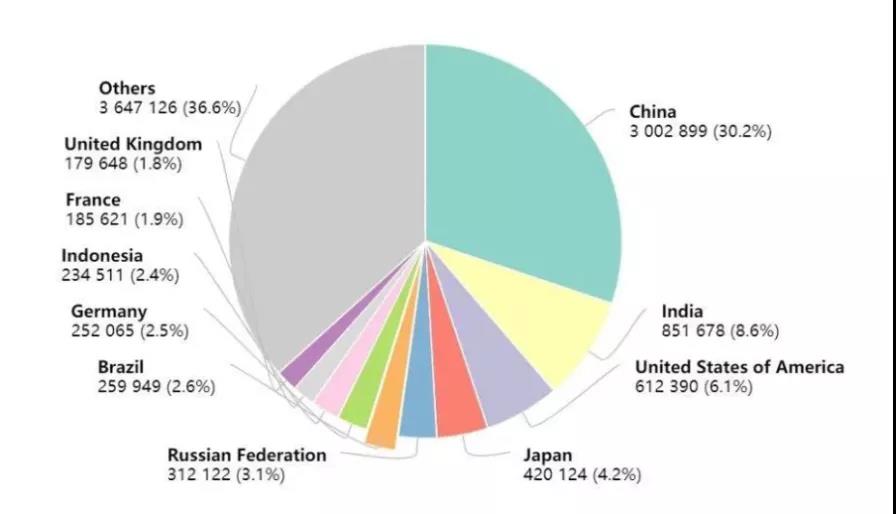

癌癥已成為影響人類健康和經濟社會發展的重大公共衛生問題。據《2020全球癌癥報告》,2020年全球新發癌癥病例1929萬,死亡病例數996萬例,中國均居世界首位。癌癥生存率與癌癥分期息息相關,提高癌癥早期篩查、早期診斷是當務之急。

中國癌癥登記中心聯合中國醫學科學院與北京協和醫學院腫瘤醫院,分析了2016年1月-2017年12月中國12個省份、23個地區醫院登記的癌癥病人電子醫療記錄以及癌癥登記中心記錄,研究結果發表在The Lancet Public Health。該研究發現我國主要的五大癌癥,包括肺癌、胃癌、食管癌、結直腸癌及女性乳腺癌,52.8%(22009/41671)的患者一確診就已經處于晚期階段(III-IV期),進一步研究確定了癌癥診斷時的分期分布和相關因素,包括癌種、性別、地區、年齡、生活習慣等,研究提示中國迫切需要提高防癌意識,實行癌癥早篩。

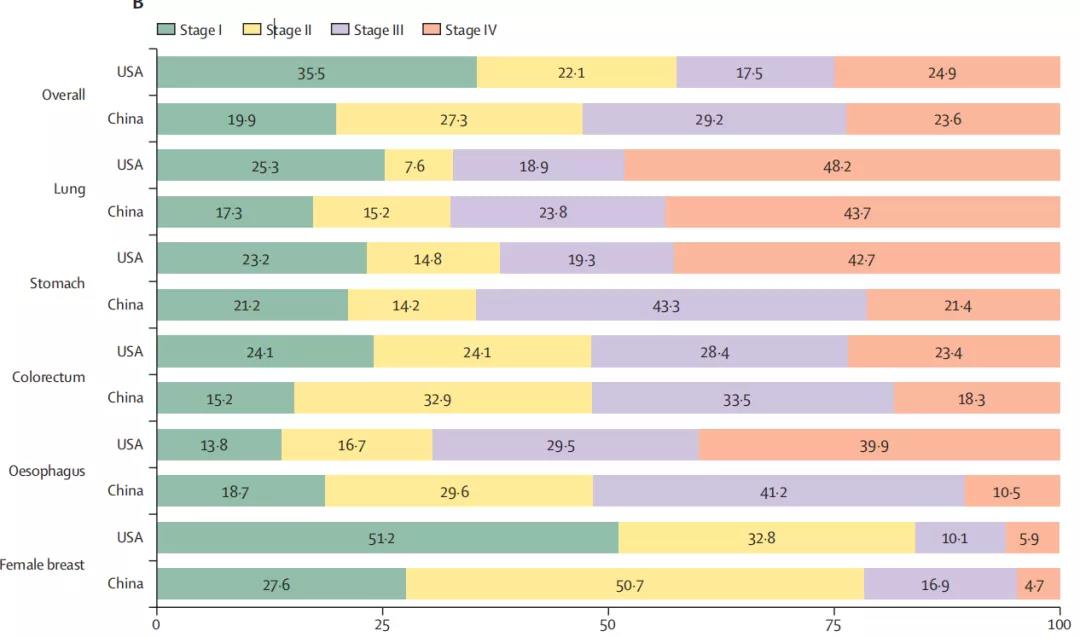

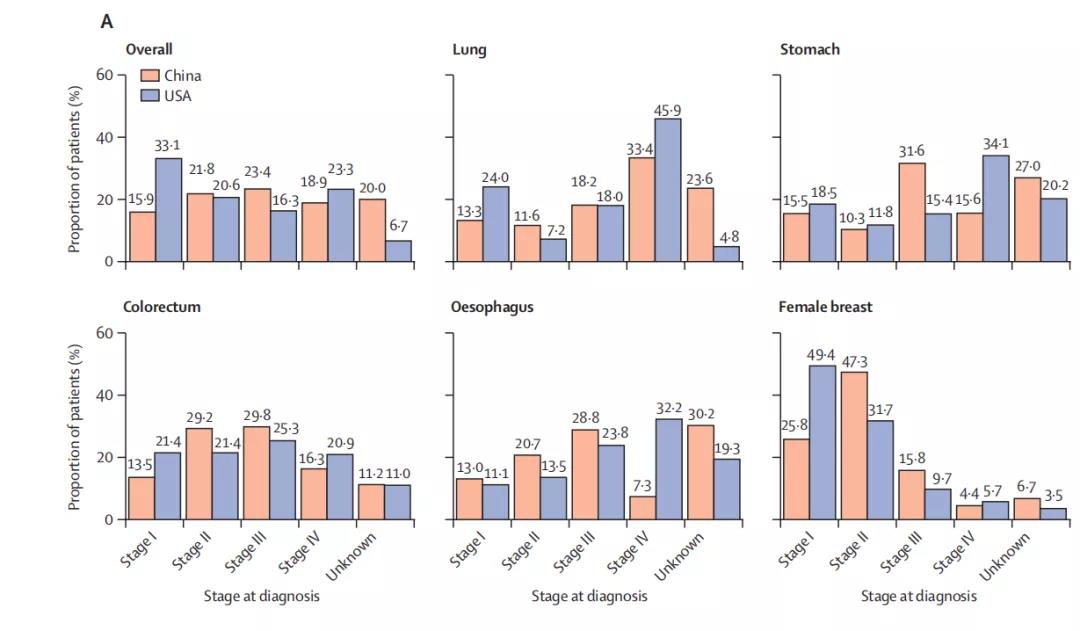

在中美對比研究中,I期乳腺癌確診(美國51.2% vs.中國27.6%),I期結直腸癌確診(美國24.1% vs.中國15.2%),I期肺癌確診(美國25.3% vs.中國17.3%)。但我國在食管癌的早期診斷優于美國,I期食管癌確診(中國18.7% vs.美國13.8%)。

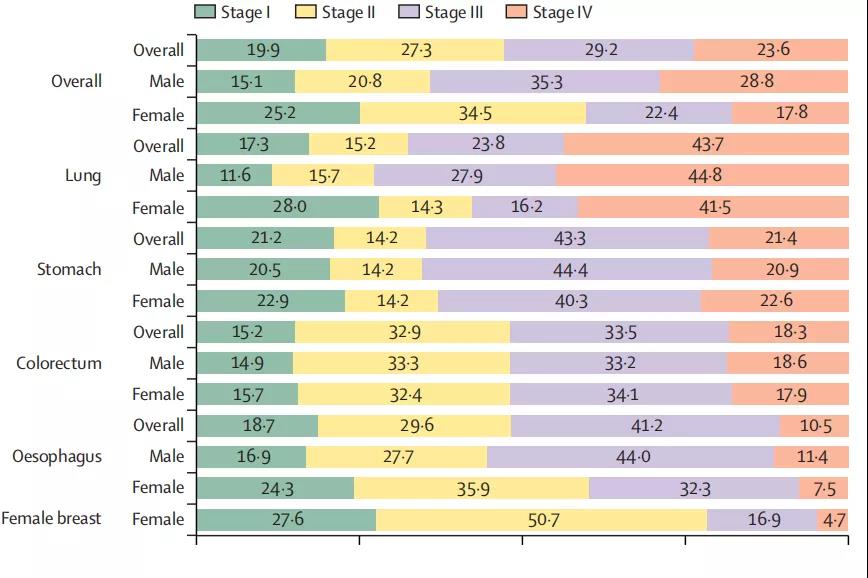

研究人員進一步研究發現,癌癥診斷的影響因素包括癌種、性別、地區、年齡、生活習慣等,其中性別差異與地區差異比較顯著。在五大癌癥中,乳腺癌患者確診時處于晚期的比例少(21.6%),肺癌占比高,高達67.7%的肺癌患者在確診時已經處于晚期階段。75歲以上的胃癌患者比55歲以下的患者確診為晚期的風險高,但是在結直腸癌中,越是年輕的患者,診斷出晚期的概率就越大。有吸煙習慣的患者確診為晚期肺癌的概率比不吸煙人群高30%;飲酒的患者確診為食管癌晚期的概率是不飲酒人群的1.3倍;有癌癥家族史的患者,晚期診斷率較低。

就性別而言,男性/男孩比女性/女孩更有可能確診為癌癥晚期(64.1% vs. 40.2%), 這種性別差異在晚期肺癌中尤為突出。在肺癌和食管癌中,男性確診為癌癥晚期的概率分別是女性的1.7倍(調整后OR=1.7)和1.4倍(調整后OR=1.4)。在胃癌和結直腸癌中,男女晚期確診則無明顯差異。

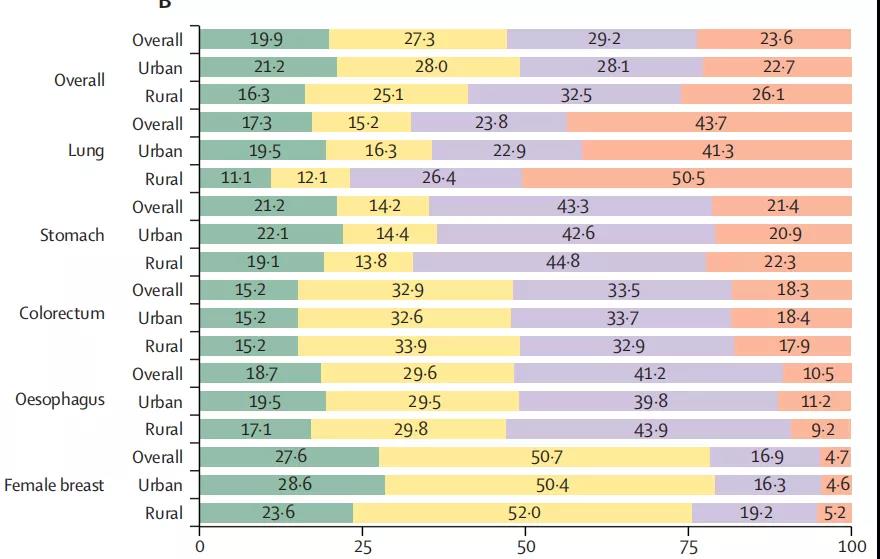

就所有癌癥而言,農村地區患者的晚期診斷比例高于城市地區。農村和城市人口在肺癌、胃癌和乳腺癌的診斷上存在很大的差異。城市居民一般在醫療保健方面有社會經濟優勢(更高收入和更優質的醫療資源),加之更好的癌癥意識,促使他們追求癌癥篩查和早期治療。另一個重要解釋可能是城市和農村地區醫療保險計劃的差異,大多數城市保險類型提供了比全國醫療保險更優惠的福利和更高的報銷比例。值得注意的是,中國城市和農村地區的結直腸癌分期沒有明顯差異,這意味著癌癥風險不止與地區差異有關,還可能與一系列個人衛生習慣和疾病的特定因素有關。

這一結果與中國衛生健康統計年鑒(2020)結果一致,2019年中國惡性腫瘤診斷與治療與地區、性別顯著相關;中國腫瘤死亡率發病率前五位的癌癥中,除了肺癌其他都是消化道相關癌癥,這與中國人的飲食習慣有關。如果能在癌前病變時就發現、干預,就能夠避免其發展成為癌癥。

近年來,在政策助力下,我國癌癥患者治療負擔顯著降低,5年生存率和生存質量顯著提高,部分實施項目較早的地區實現發病率和死亡率的雙下降。盡管如此,我國的篩查率仍較低。接下來,我國要建立癌癥早期篩查制度,加大癌癥防治科普宣傳力度,提升全民防癌抗癌意識,建立完善癌癥篩查與早診早治長效機制,促進癌癥早預防、早篩查、早診斷、早治療,切實遏制癌癥危害。