摘要:現有新冠疫苗和治療藥物面對Omicron變種的效力如何?

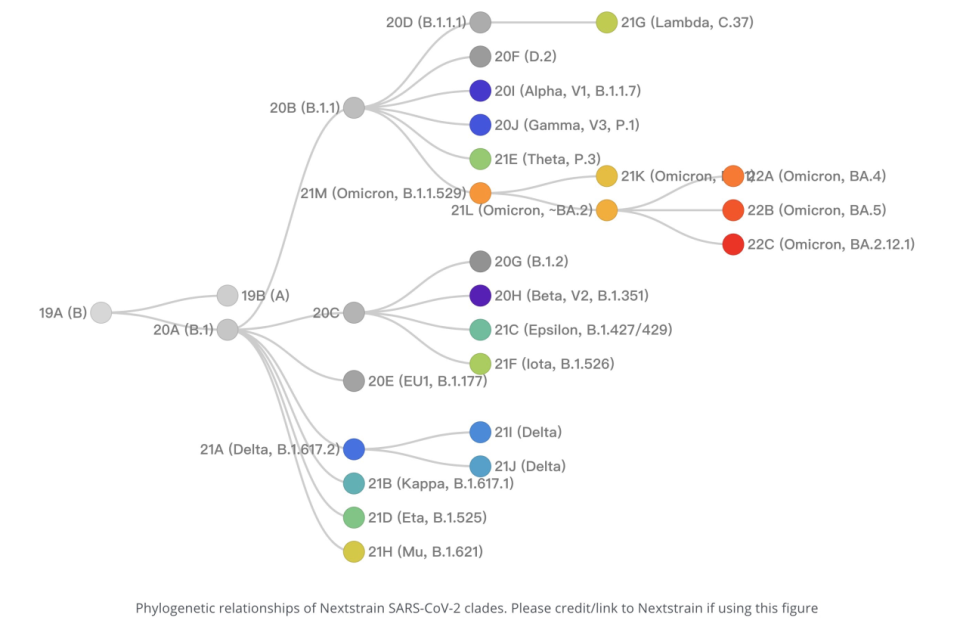

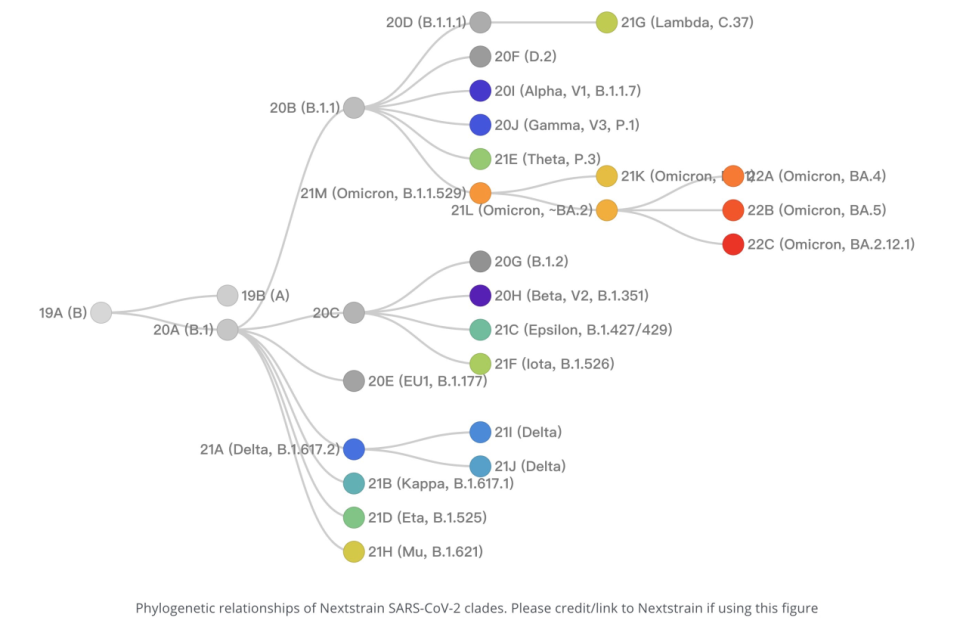

新冠病毒會在細胞中復制時發生突變,這意味著每天可能會產生數百萬種變異株。大多數的變異株并不能提高病毒的生存和復制能力,而是會隨著時間的流逝而消失,被適應性更強的變異株替代。如今,新冠病毒幾經變異,已形成擁有眾多“不尋常”突變,可突破現有疫苗和毒株感染構建的免疫屏障,且傳染速度較快的“第二代變種”(圖1)。那么,現有新冠疫苗和治療藥物面對Omicron變種的效力如何?

圖1 新冠病毒系統進化樹(圖源:Nextstrain)

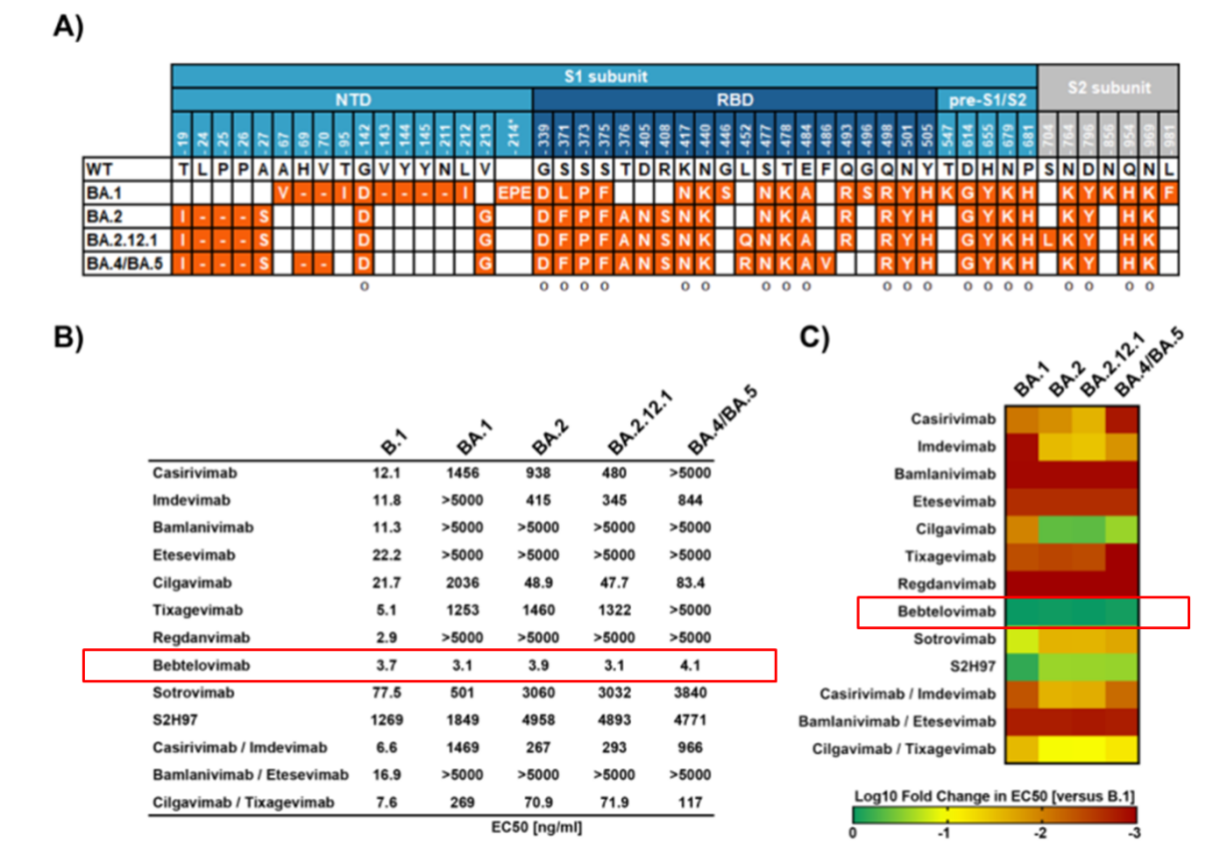

2022年6月28日,德國哥廷根大學研究團隊在The Lancet Infectious Diseases發表題為“Augmented neutralisation resistance of emerging omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5”的研究成果(圖1)[1]。研究發現十種新冠治療性抗體中,大多數對BA.2.12.1、BA.4和BA.5是無效或效力低下,僅有單克隆抗體Bebtelovimab對所有子變體有效;另外,相較于BA.1和BA.2,輝瑞疫苗接種后產生的抗體或感染病毒后產生的抗體對BA.2.12.1、BA.4和BA.5的中和作用較差;BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更善于在接種過疫苗或感染過Omicron的人群中傳播。

圖2 研究成果(圖源:[1])

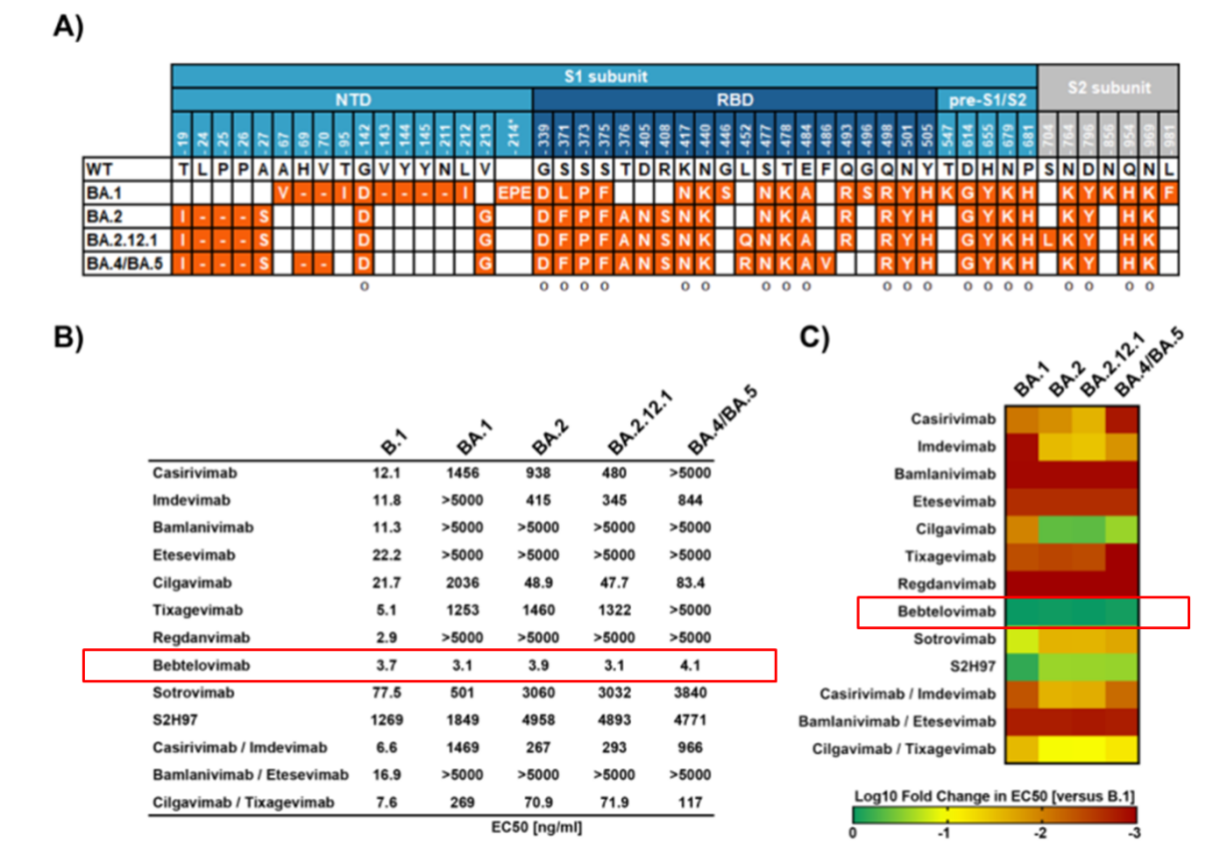

由于刺突(S)蛋白中有許多突變,Omicron變體對抗體介導的中和具有高度抗性。目前,已檢測到的Omicron亞變體BA.2.12.1(在美國首測到)、BA.4和BA.5(在南非首測到)在多個國家的感染比例超過了之前流行的BA.1和BA.2子變體。BA.4和BA.5的S蛋白在蛋白質水平上相同,而BA.2.12.1具有獨特的突變,但對于它們在抗體中是否不同于BA.1和BA.2尚未可知。

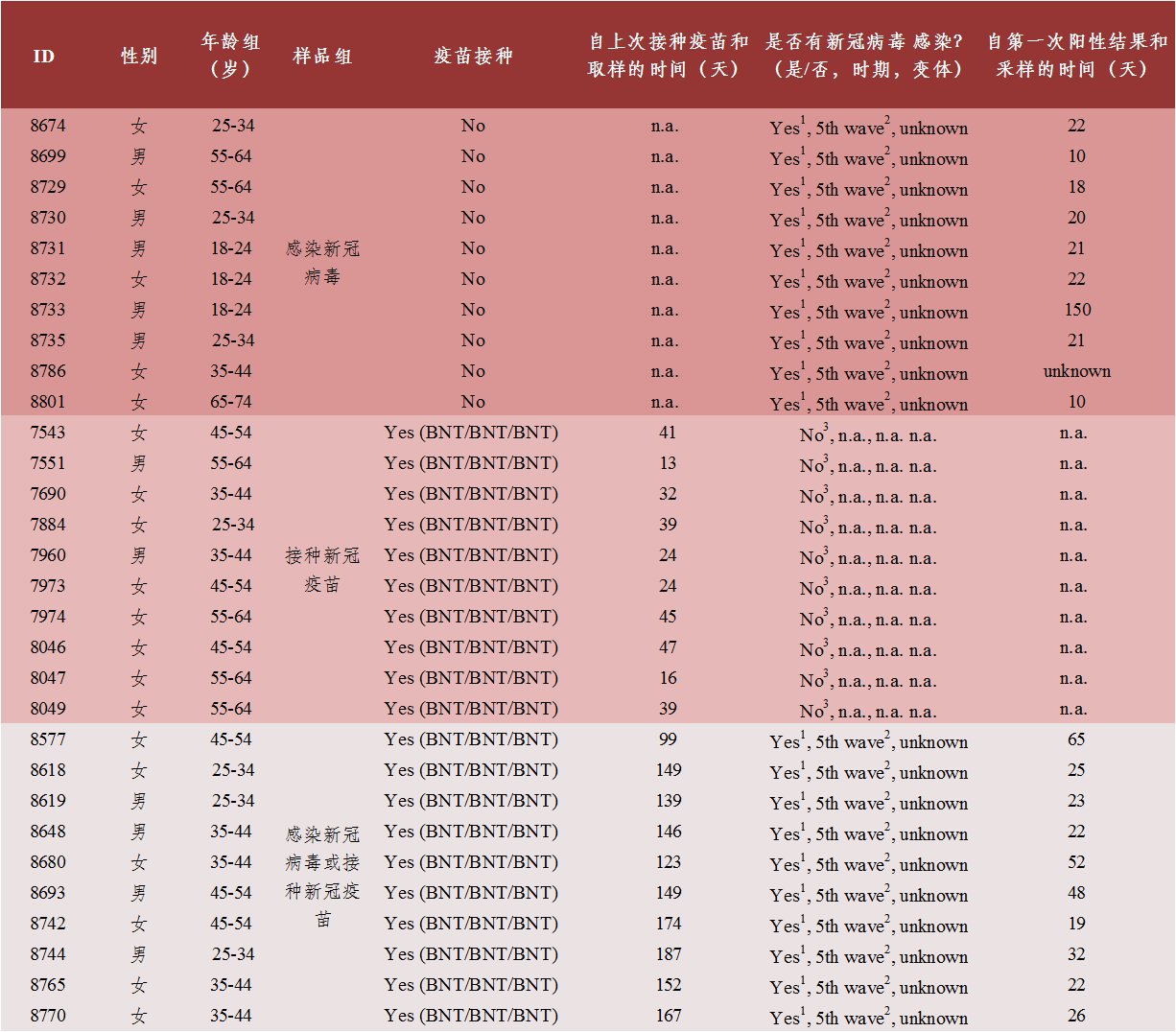

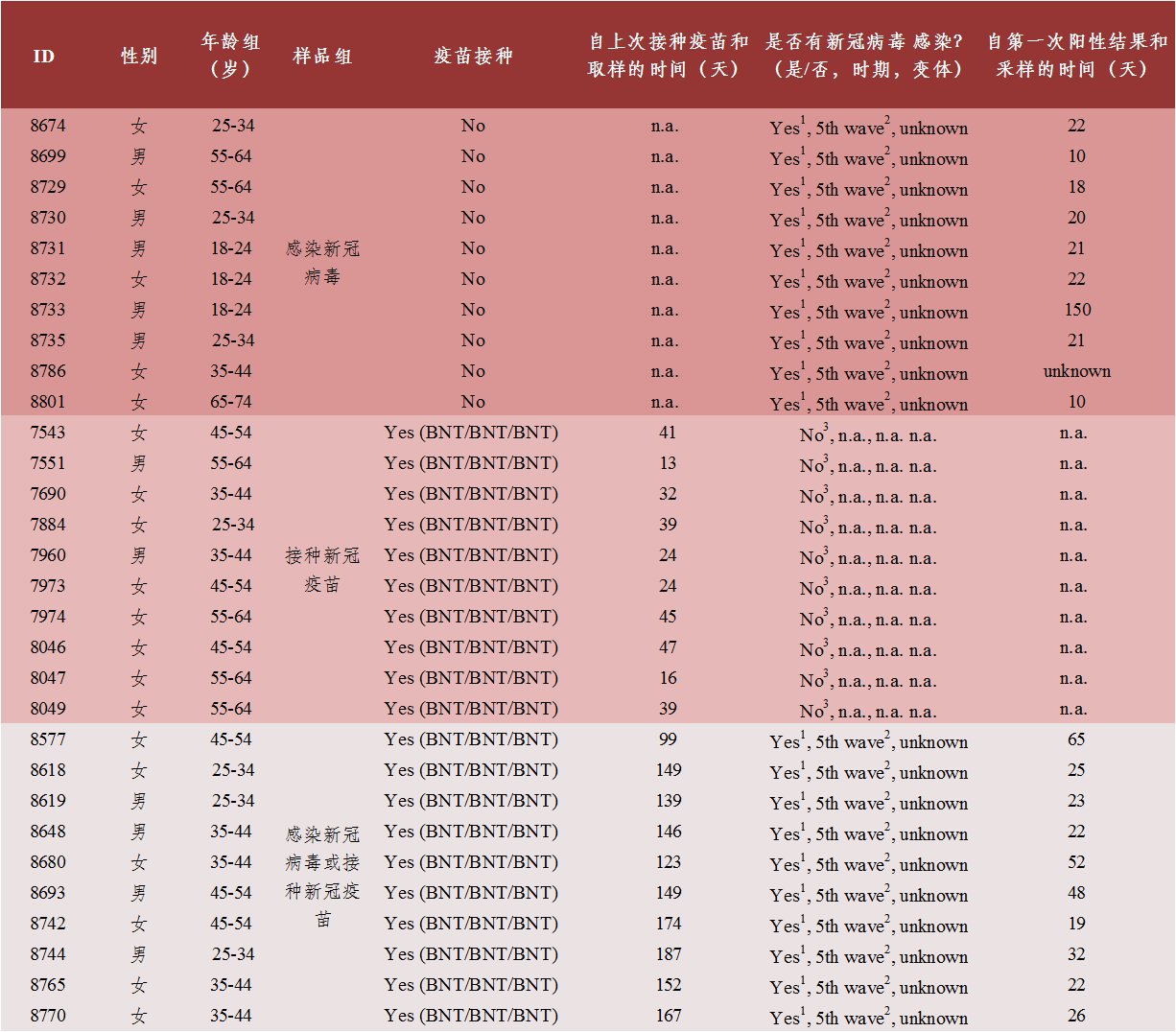

研究團隊通過應用含有S蛋白的假病毒顆粒與樣本血漿進行預孵育,分析人體內單克隆抗體、新冠疫苗接種及感染時產生的抗體對奧密克戎子變體BA.2.12.1和BA.4、BA.5的中和作用(表1)。

表1 本研究所用樣本信息 數據來源:[1]

注:1、通過實時逆轉錄酶聚合酶鏈反應證實了新冠病毒感染;2、德國第五次新冠肺炎浪潮始于2022年1月,在3月中旬左右達到頂峰,目前正在減弱(截至2022年5月26日);3、疫苗接種前抗Spike 1 IgG呈陰性,接種后抗NCP IgG檢測呈陰性。縮寫:ID代表標識符;n.a.代表不適用;BNT代表BNT162b

結果發現:

1、所有Omicron亞變體都抵抗六種抗體的中和,但Bebtelovimab可中和所有變體

盡管存在Omicron亞變體特異性差異,但所有亞變體都可抵抗十種抗體中六種的中和。其中,Sotrovimab對BA.2、BA.2.12.1和BA.4/BA.5的中和效果顯著低于B.1和BA.1;Cilgavimab對除BA.1之外的所有亞變體均有顯著增強的中和能力;S2H97對所有子變體均顯示出相似的中和能力,且需要較高濃度才有效果;Bebtelovimab(LY-CoV1404)可中和所有測試變體,且效果較好(圖2)。

圖3 Omicron子變體的中和逃逸能力(圖源:[1])

2、大部分未接種疫苗但感染BA.2人群產生的抗體對BA.4/BA.5的中和能力較弱

未接種疫苗但感染BA.2的人群產生的抗體中和效率是B.1的27.2倍,對BA.2.12.1的中和效果與BA.2相似,對BA.4/BA.5的中和效果顯著降低(僅為1.6倍)。

3、輝瑞mRNA新冠疫苗對Omicron變體中和作用較差

與B.1相比,接種三針輝瑞BNT162b2疫苗的人群對BA.1的中和效率降低了4.3倍,對BA.2的中和效率降低了4.2倍,對BA.2.12.1的中和效率降低了6.1倍,對BA.4/BA.5的中和效率降低了8.1倍。

4、BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更善于在接種過疫苗或感染過Omicron的人群中傳播

BA.4和BA.5具有強大的中和抗體逃避能力,二者在免疫逃避方面發生了進化。BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更擅長在接種疫苗或從Omicron感染恢復的人群中傳播。

此項研究表明無論新冠患者感染何種Omicron亞變體,Bebtelovimab或可為有效的治療藥物。此外,研究仍存在一定的局限性。研究利用假型粒子作為分析Omicron變體中和的替代模型。盡管這些粒子充分模擬了抗體對新冠病毒的中和作用,但結果仍需真正的新冠病毒試驗確認。此外,大多數新冠感染恢復期或疫苗接種者血清/血漿是在檢測結果呈陽性或接種疫苗后的前兩個月內收集的,因此,不能排除采樣時間對Omicron亞變體的抗體逃避能力的特異性差異影響。由于只測試了來自BNT疫苗接種個體的血清/血漿,研究不能排除其他疫苗或疫苗接種方案可能導致Omicron亞變體的中和效率差異。

參考資料:

[1]Arora P, Kempf A, Nehlmeier I, et al. Augmented neutralisation resistance of emerging omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5. Lancet Infect Dis. 2022 Jun 28:S1473-3099(22)00422-4. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00422-4. Epub ahead of print. PMID: 35777385; PMCID: PMC9239574.

摘要:現有新冠疫苗和治療藥物面對Omicron變種的效力如何?

新冠病毒會在細胞中復制時發生突變,這意味著每天可能會產生數百萬種變異株。大多數的變異株并不能提高病毒的生存和復制能力,而是會隨著時間的流逝而消失,被適應性更強的變異株替代。如今,新冠病毒幾經變異,已形成擁有眾多“不尋常”突變,可突破現有疫苗和毒株感染構建的免疫屏障,且傳染速度較快的“第二代變種”(圖1)。那么,現有新冠疫苗和治療藥物面對Omicron變種的效力如何?

圖1 新冠病毒系統進化樹(圖源:Nextstrain)

2022年6月28日,德國哥廷根大學研究團隊在The Lancet Infectious Diseases發表題為“Augmented neutralisation resistance of emerging omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5”的研究成果(圖1)[1]。研究發現十種新冠治療性抗體中,大多數對BA.2.12.1、BA.4和BA.5是無效或效力低下,僅有單克隆抗體Bebtelovimab對所有子變體有效;另外,相較于BA.1和BA.2,輝瑞疫苗接種后產生的抗體或感染病毒后產生的抗體對BA.2.12.1、BA.4和BA.5的中和作用較差;BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更善于在接種過疫苗或感染過Omicron的人群中傳播。

圖2 研究成果(圖源:[1])

由于刺突(S)蛋白中有許多突變,Omicron變體對抗體介導的中和具有高度抗性。目前,已檢測到的Omicron亞變體BA.2.12.1(在美國首測到)、BA.4和BA.5(在南非首測到)在多個國家的感染比例超過了之前流行的BA.1和BA.2子變體。BA.4和BA.5的S蛋白在蛋白質水平上相同,而BA.2.12.1具有獨特的突變,但對于它們在抗體中是否不同于BA.1和BA.2尚未可知。

研究團隊通過應用含有S蛋白的假病毒顆粒與樣本血漿進行預孵育,分析人體內單克隆抗體、新冠疫苗接種及感染時產生的抗體對奧密克戎子變體BA.2.12.1和BA.4、BA.5的中和作用(表1)。

表1 本研究所用樣本信息 數據來源:[1]

注:1、通過實時逆轉錄酶聚合酶鏈反應證實了新冠病毒感染;2、德國第五次新冠肺炎浪潮始于2022年1月,在3月中旬左右達到頂峰,目前正在減弱(截至2022年5月26日);3、疫苗接種前抗Spike 1 IgG呈陰性,接種后抗NCP IgG檢測呈陰性。縮寫:ID代表標識符;n.a.代表不適用;BNT代表BNT162b

結果發現:

1、所有Omicron亞變體都抵抗六種抗體的中和,但Bebtelovimab可中和所有變體

盡管存在Omicron亞變體特異性差異,但所有亞變體都可抵抗十種抗體中六種的中和。其中,Sotrovimab對BA.2、BA.2.12.1和BA.4/BA.5的中和效果顯著低于B.1和BA.1;Cilgavimab對除BA.1之外的所有亞變體均有顯著增強的中和能力;S2H97對所有子變體均顯示出相似的中和能力,且需要較高濃度才有效果;Bebtelovimab(LY-CoV1404)可中和所有測試變體,且效果較好(圖2)。

圖3 Omicron子變體的中和逃逸能力(圖源:[1])

2、大部分未接種疫苗但感染BA.2人群產生的抗體對BA.4/BA.5的中和能力較弱

未接種疫苗但感染BA.2的人群產生的抗體中和效率是B.1的27.2倍,對BA.2.12.1的中和效果與BA.2相似,對BA.4/BA.5的中和效果顯著降低(僅為1.6倍)。

3、輝瑞mRNA新冠疫苗對Omicron變體中和作用較差

與B.1相比,接種三針輝瑞BNT162b2疫苗的人群對BA.1的中和效率降低了4.3倍,對BA.2的中和效率降低了4.2倍,對BA.2.12.1的中和效率降低了6.1倍,對BA.4/BA.5的中和效率降低了8.1倍。

4、BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更善于在接種過疫苗或感染過Omicron的人群中傳播

BA.4和BA.5具有強大的中和抗體逃避能力,二者在免疫逃避方面發生了進化。BA.4和BA.5比BA.1或BA.2更擅長在接種疫苗或從Omicron感染恢復的人群中傳播。

此項研究表明無論新冠患者感染何種Omicron亞變體,Bebtelovimab或可為有效的治療藥物。此外,研究仍存在一定的局限性。研究利用假型粒子作為分析Omicron變體中和的替代模型。盡管這些粒子充分模擬了抗體對新冠病毒的中和作用,但結果仍需真正的新冠病毒試驗確認。此外,大多數新冠感染恢復期或疫苗接種者血清/血漿是在檢測結果呈陽性或接種疫苗后的前兩個月內收集的,因此,不能排除采樣時間對Omicron亞變體的抗體逃避能力的特異性差異影響。由于只測試了來自BNT疫苗接種個體的血清/血漿,研究不能排除其他疫苗或疫苗接種方案可能導致Omicron亞變體的中和效率差異。

參考資料:

[1]Arora P, Kempf A, Nehlmeier I, et al. Augmented neutralisation resistance of emerging omicron subvariants BA.2.12.1, BA.4, and BA.5. Lancet Infect Dis. 2022 Jun 28:S1473-3099(22)00422-4. doi: 10.1016/S1473-3099(22)00422-4. Epub ahead of print. PMID: 35777385; PMCID: PMC9239574.